こんにちは、ペットに関する情報やコラムを多数執筆しているフリーライターの石川 ゆうきです。

今回は、ペットと災害についてお話ししたいと思います。

災害が起こると、人間だけでなくペットも被害に遭う可能性があります。

ペットを飼っている人は、災害時にペットと一緒に避難したり、ペットの安否を確認したりする必要があります。

しかし、災害時のペットの対応や対策は、一般的な知識では不十分です。

そこで、「ペット災害危機管理士®」という資格が注目されています。

この記事では、「ペット災害危機管理士®」とは何か、どんな役割や必要性があるのか、また、ペットと災害時の備えなどについて解説します。

広告

ペット災害危機管理士とは

では、ペット災害危機管理士とはいったいどんな資格なのでしょうか?

詳しく見ていきましょう。

資格の概要

「ペット災害危機管理士®」とは、災害時に自分とペットを守るために必要な知識や技能を身に付けることができる資格です。

この資格は、環境省が策定した「人とペットの災害対策ガイドライン」に基づいて作られており、一般社団法人全日本動物専門教育協会(SAE)が認定しています。

SAEの理事は、東日本大震災の際にペットのための災害対策が十分でないことを痛感し、飼い主がペットを安全に避難させることができるようにするためにこの資格を立ち上げました。

資格のレベル

この資格は、初級編から最上級まで4つのレベルがあります。

それぞれのレベルでは、以下のような内容を学びます。

- 「4級」

ペットの身を守ることを重点に、基本的な危機管理や防災準備の知識を学びます。 - 「3級」

4級の危機管理に関する知識に加えて、非常事態の避難に関する知識を学び、具体的な実践力を習得します。 - 「2級」

3級、4級の知識に加えて、人や社会への責任感を持ち、それに応じた行動ができる能力を習得します。

災害時のコミュニケーションや協力体制の構築などについても学びます。 - 「1級」

災害危機管理に関する専門的な知識をもって、指導者として他の人々に知識や技能を伝えることができるようになります。

また、避難所での運営活動や避難後のケアについてもサポート可能な能力が習得できるようになっています。

この資格は、一般の飼い主だけでなく、ペット関連事業者や防災士、救命救急士などの多くの人が受講しています。

ペットと一緒に避難する場合は、マナーを守ることが大切です。

平時から排泄物を処理したり、ワクチン接種をしたりすることはもちろんですが、避難所ではペットを飼っていない方や動物が苦手な方もいますので、配慮が必要です。

ペット災害危機管理士®は、自分とペットだけでなく、周囲の人々や社会にも貢献できるような資格です。

ペット災害危機管理士の必要性

避難時には多くの困難と課題が

大きな災害が起こったとき、ペットと一緒に避難することは、飼い主さんにとってもペットにとっても心強いことです。

しかし、ペットと避難することは、簡単なことではありません。

避難所でペットが受け入れられるかどうか、ペットがストレスや病気にならないか、ペットが迷子になったり保護されたりしないか、など様々な問題が発生します。

これらの問題を解決するためには、飼い主さんだけで頑張るだけでは不十分です。

自治体や支援団体、ボランティアなどと連携して、効果的な対策を立てる必要があります。

資格を取得するメリットとネットワークの活用

ペット災害危機管理士®は、災害時に自分自身とペットを守る方法だけでなく、他の人やペットを助ける方法も学べる資格です。

この資格を取得することで、災害時に必要な知識や技能をしっかりと身に付けることができます。

さらに、ペット災害危機管理士®の仲間とネットワークを作ることで、情報交換や相互支援を行うこともできます。

災害への備えは平時から

災害は予測できません。

ペットと一緒に暮らす飼い主さんは、普段から災害への備えをしておくことが大切です。

ペット災害危機管理士®は、そのための有効な手段の一つと言えます。

日ごろからペットと一緒に災害に備えた対策をしよう

もしも災害が起きたときに、ペットと一緒に安全に避難するためには、日頃からどのような準備をしておく必要があるでしょうか。

ここでは、災害時に役立つポイントをいくつかご紹介します。

日ごろからペットの健康管理を行う

災害時にもペットの健康は守りたいものです。

ペットのワクチン接種や寄生虫の駆除は、定期的に行っておくことが望ましいです。

これらの予防措置は、ペットの健康を保つだけでなく、避難所で受け入れられる条件を満たすことにもなります。

日ごろからペットのトレーニングをしておく

ペットは、災害時にはキャリーケースやクレートに入れられて移動することが多いと思いますが、これに慣れていないと大きなストレスを感じるでしょう。

そこで、普段からキャリーケースやクレートを使ったトレーニングを行うことがおすすめです。

トレーニングの方法は、おやつや遊びを交えて楽しく行うことがポイントです。

キャリーケースやクレートを快適な場所として認識させることで、避難時にも安心して入ることができます。

日ごろから避難ルートを確認しておく

災害時には、ペットと一緒に避難所まで移動することになるかもしれません。

その際には、避難所の場所や距離、所要時間などを事前に確認しておくことが重要です。

ペットとの散歩の機会に、避難所までのルートを歩いてみるという方法もおすすめです。

また、道路が混雑したり、通行止めになったりする可能性もありますので、複数のルートを用意しておくことも忘れずに行いましょう。

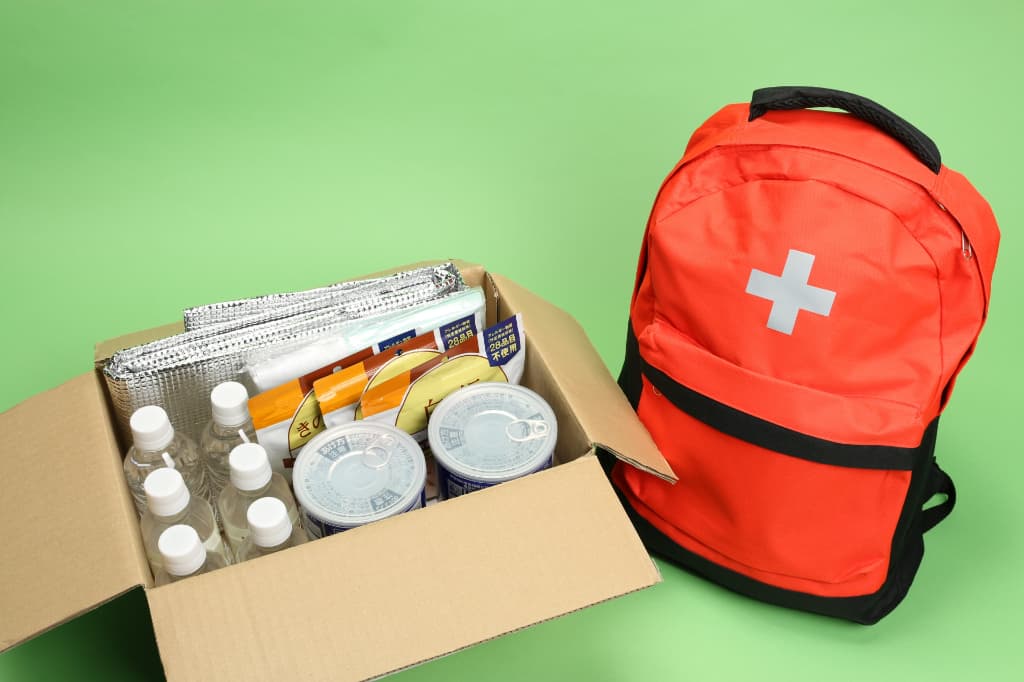

備蓄品を確保しておく

ペットと一緒に避難する場合、ペットフードや飲み水は自分で用意しなければなりません。

避難所では、人間用の食料や水の確保が優先されるため、ペットフードの支給は見込めません。

そのため、普段からペットフードや飲み水を十分に備蓄しておくことが大切です。

備蓄量は、最低でも1カ月分を目安にしましょう。

また、ペットの健康やストレスを考えると、普段から与えているペットフードを変えない方が良いでしょう。

急に別のペットフードに変えると、消化不良や食欲不振などのトラブルが起こる可能性があります。

ですから、普段食べているペットフードを多く備蓄しておくことが望ましいです。

ペット用の避難ジャケットを準備しておく

ペット用の避難ジャケットは、災害時にペットを守るための重要なアイテムです。

避難ジャケットには、ペットの名前や飼い主の連絡先などを書いたタグや、救急キットや水などを入れるポケットが付いています。

避難ジャケットは、いざというときにすぐに着せられるように、玄関やリビングなどの目につく場所に保管しておきましょう。

また、避難ジャケットを着せたまま歩けるように、普段から散歩やトレーニングなどで着せ慣らしておくことが大切です。

自分の住まいの災害リスクを事前に知っておく

まずは、自分の住んでいる地域がどのような災害に見舞われる可能性があるかを把握することが大切です。

自治体が作成しているハザードマップを参考にして、洪水や地震、火山噴火などの危険度や影響範囲を確認しましょう。

また、ペットと一緒に避難できる施設や場所も事前に調べておくことが必要です。

家族や近隣の人とも情報を共有しておくことで、災害時に迅速に行動できます。

家族で協力してペットを守る

多頭飼いをしている場合は、家族で誰がどのペットを担当するか事前に決めておくことが大切です。

災害時にはパニックになりやすく、ペットも不安や恐怖を感じます。

そのため、事前に家族で役割分担をしておくことで、スムーズに避難することができます。

ペットの身分証として写真やカルテを保存しておく

ペットと一緒に暮らしていることを証明するためには、ペットとの写真や動物病院で発行されたカルテなどが必要です。

これらは、災害時にペットが迷子になったり、怪我や病気をしたりした場合に役立ちます。

スマートフォンやクラウドサービスなどにデータを保存しておくと、紙の書類がなくなっても安心です。

防災は日々の積み重ねです。

今できることから始めて、ペットと一緒に安全に過ごせるように準備しておきましょう。

また、地域の人々とコミュニケーションを取ることも大切です。

ペットを飼っていることを知ってもらえれば、災害時に助け合いが生まれるかもしれませんね。

まとめ

この記事では、ペット災害危機管理士とは何か、その必要性や、日ごろのペットと災害時の備えについてご紹介しました。

ペット災害危機管理士®は、災害時に自分自身とペットを守る方法だけでなく、他の人やペットを助ける方法も学べる資格です。

この資格を取得することで、災害時に必要な知識や技能をしっかりと身に付けることができます。

さらに、ペット災害危機管理士®の仲間とネットワークを作ることで、情報交換や相互支援を行うこともできます。

防災は日々の積み重ねです。

災害時に自分のペットを直接守れるのは、獣医師さんや自治体などではありません。

飼い主さんしかいないのです。

そのため、ペット災害危機管理士®で災害に関する知識を身に付けておくと安心だと思います。

日ごろから、大事な家族であるペットのためにも災害に備えておきましょう。

広告